|

Екатерининский парк

Парк разбит при Екатерининском дворце.

|

Добавил: GradPetra

|

| 1720 |

Регулярный парк

Старейшая, регулярная часть Екатерининского парка создавалась в первой половине XVIII века в голландском вкусе, для отдохновения и развлечения августейших хозяев от тягот государственной службы. Прилегающая к дому местность на Сарской мызе в первые годы после ее перехода в собственность Екатерины I, в 1720-х годах был перепланирован садовыми мастерами Я. Роозеном и И. Фохтом. Склон с восточной стороны был обработан уступами, при этом «в каждой куртине, — как писал историк Царского Села И. Яковкин, имея в виду 1721-й год, — насажены были яблони и вишни, с коих плоды, во время присутствий Двора в Москве, отдаваемы были на откуп, а с некоторых и тогда сохраняемы были впрок различным образом. Видите ли, что в некоторых аллеях деревья, против прямой линии, посажены выгнутыми впадинами? По каждой аллее были в них беседки с лавками из брусков, к коим деревья привязывались. Таких беседок, в верхнем и нижнем садах, по всем аллеям было 48; а здесь, на углу к каналу и набережной, были открытые, по сторонам, галереи с кровлями, на 90 сажен длины и 6 сажен ширины». В царствование императрицы Елизаветы Петровны, при реконструкции всего царскосельского ансамбля, начатой в 1743 году, территория Старого сада значительно расширилась. В преобразовании сада участвовали архитекторы М.Г. Земцов, А. В. Квасов, С. И. Чевакинский, Ф.-Б. Растрелли, по проектам и под наблюдением которых велись работы по строительству Большого Царскосельского дворца и парадных павильонов. В основе композиционного решения регулярного парка лежит правильная симметричная организация пространства вокруг дворца, строгая система расположения аллей, площадок, павильонов и скульптур. Деревья и кустарники использовались в регулярном парке как своеобразный строительный материал: придавая им форму пирамид, шаров, ниш, арок и т. п., мастера искусно превращали аллеи в зеленые галереи и залы под открытым небом. Столь же строгие правила соблюдались при отборе и посадке деревьев..

Старейшая, регулярная часть Екатерининского парка создавалась в первой половине XVIII века в голландском вкусе, для отдохновения и развлечения августейших хозяев от тягот государственной службы. Прилегающая к дому местность на Сарской мызе в первые годы после ее перехода в собственность Екатерины I, в 1720-х годах был перепланирован садовыми мастерами Я. Роозеном и И. Фохтом. Склон с восточной стороны был обработан уступами, при этом «в каждой куртине, — как писал историк Царского Села И. Яковкин, имея в виду 1721-й год, — насажены были яблони и вишни, с коих плоды, во время присутствий Двора в Москве, отдаваемы были на откуп, а с некоторых и тогда сохраняемы были впрок различным образом. Видите ли, что в некоторых аллеях деревья, против прямой линии, посажены выгнутыми впадинами? По каждой аллее были в них беседки с лавками из брусков, к коим деревья привязывались. Таких беседок, в верхнем и нижнем садах, по всем аллеям было 48; а здесь, на углу к каналу и набережной, были открытые, по сторонам, галереи с кровлями, на 90 сажен длины и 6 сажен ширины».

В царствование императрицы Елизаветы Петровны, при реконструкции всего царскосельского ансамбля, начатой в 1743 году, территория Старого сада значительно расширилась. В преобразовании сада участвовали архитекторы М.Г. Земцов, А. В. Квасов, С. И. Чевакинский, Ф.-Б. Растрелли, по проектам и под наблюдением которых велись работы по строительству Большого Царскосельского дворца и парадных павильонов.

В основе композиционного решения регулярного парка лежит правильная симметричная организация пространства вокруг дворца, строгая система расположения аллей, площадок, павильонов и скульптур. Деревья и кустарники использовались в регулярном парке как своеобразный строительный материал: придавая им форму пирамид, шаров, ниш, арок и т. п., мастера искусно превращали аллеи в зеленые галереи и залы под открытым небом. Столь же строгие правила соблюдались при отборе и посадке деревьев, кустарников и цветов. Среди стриженой листвы аллей возвышались увеселительные павильоны. Появившиеся в саду скульптуры, в отличие от петровского Летнего сада, располагались не в соответствии с продуманной иконографической программой, которая подчас несла дидактическую нагрузку, а играли прежде всего декоративную роль.

Черты Старого сада прослеживаются ныне в парадной части Екатерининского парка, воссозданной в послевоенные годы по проекту архитектора Н. Е. Тумановой на основе исторических чертежей и документов.

Регулярная часть Екатерининского парка занимает территорию между Екатерининским дворцом, Каскадными прудами и Большим прудом. Центральная аллея Старого сада — главная композиционная ось всего дворцово-паркового ансамбля — соединяет дворец с павильоном «Эрмитаж». С террасы хорошо просматривается деление парка на две части: верхнюю (перед Екатерининским дворцом) с понижающимися уступами-террасами, связанными между собой каменными лестницами, и нижнюю, за которой, отделенный Рыбным каналом, прячется в Дикой роще павильон «Эрмитаж».

На первой террасе перед Екатерининским дворцом, привлекает внимание узорный партер, напоминающий паркеты дворцовых залов. Такие партеры, представляющие собой своеобразную мозаику из битого кирпича, угля, толченого стекла и песка различных оттенков, были типичным украшением регулярных парков в XVIII веке.

| Скамья в Регулярном парке |

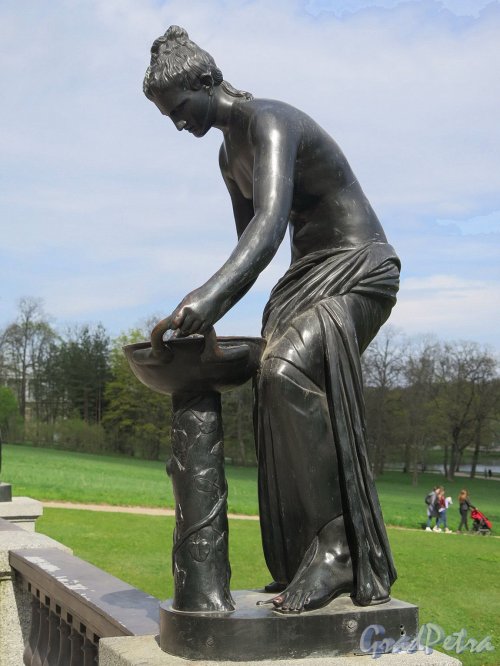

Скульптура «Патриотизм» (Amor de la Patria) |

«Хозяева парка» |

Вид на Болльшой пруд и Камеронову галерею с Большой гранитной пристани |

|

|

|

|

| Вид на парк и Большой пруд с Концертным залом на Острову |

Вид Верхних прудов |

Большой пруд. Утки |

Вид Продольного пруда и Китайской Деревни |

|

|

|

|

| Декоративная стрижка деревьев |

Регулярный парк. Вид на Екатеринский Дворец |

Аллея парка вдоль Продольного пруда. фото май 2018 |

Башня-руина с искусственной горкой. Общий вид района у павильона. фото май 2018 |

|

|

|

|

| Партер со статуей «Мир». Общий вид. фото май 2018 |

Вид Треугольной пл. и входа в парк со смотровой площадки на Подкапризовой дороге. фото май 2018 |

Верхние пруды |

Партер. Бюст «Борей». Общий вид. фото май 2018 |

|

|

|

|

| Металлический мост у Концертного зала и Павильон «Кухня-руина». Общий вид участка. фото май 2018 |

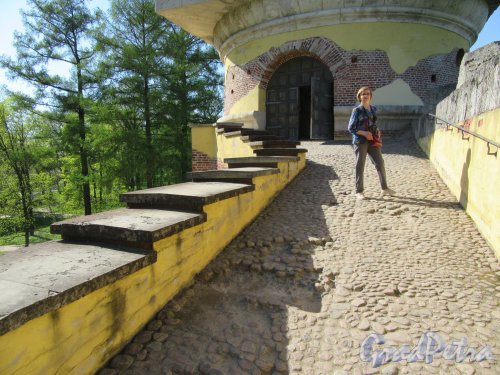

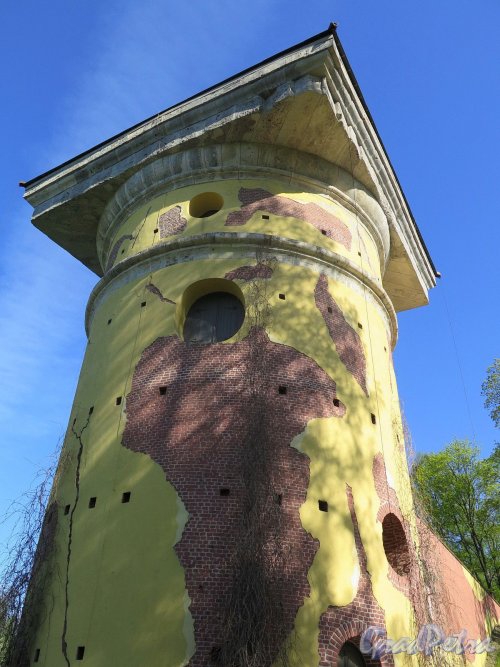

Башня-руина. Верхний ярус павильона. фото май 2018 |

Башня-руина. Вид ротонды на вершине павильона. фото май 2018 |

Виттоловский канал. Вид с верхней площадки Башни-руины. фото май 2018 |

|

|

|

|

| Собственный сад. Оформление клумбы. фото май 2018 |

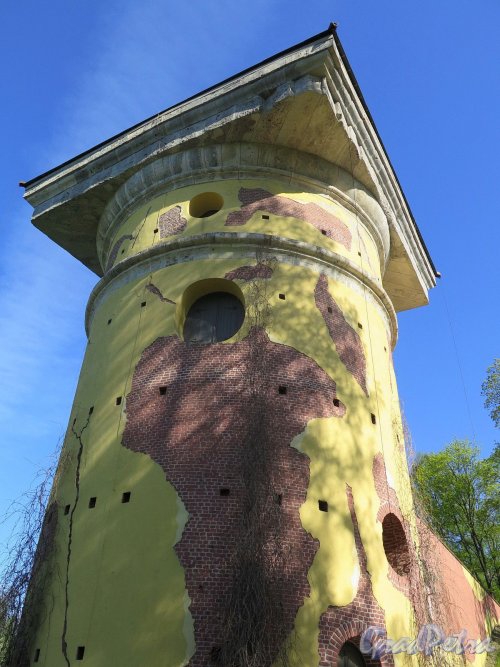

Башня-руина с искусственной горкой. Общий вид Башни. фото май 2018 |

Башня-руина с искусственной горкой. Верхняя часть башни. фото май 2018 |

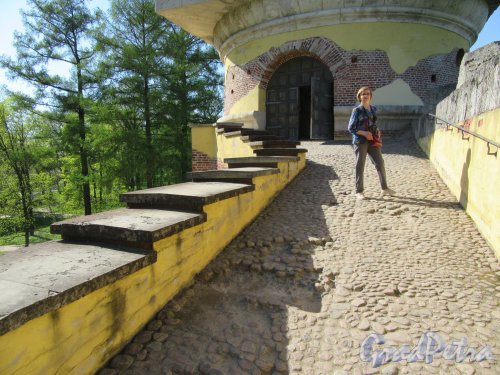

Башня-руина. Подъем на башню. фото май 2018 |

|

|

|

|

| Готические ворота у Башни-руины. Женская фигура между колоннами. фото май 2018 |

Башня-руина с искусственной горкой. Общий вид района у павильона. фото |

Лебяжий островок на Лебедином пруду. Общий вид. фото май 2018 |

Фрейлинские (Новые Пудостские) ворота во Фрейлинский садик у Камероновой галереи. Стойка ворот у галереи. фото май 2018 |

|

|

|

|

| Башня-руина. Фрагмент ротонды на вершине. фото май 2018 |

Готические ворота у Башни-руины. Навершие ворот. фото май 2018 |

Павильон Пирамида с четырьмя колоннами, 1770-73, 1782-83, арх. В.И. Неелов, Ч. Камерон. Общий вид. фото май 2018 |

Павильон Пирамида с четырьмя колоннами. Общий территории вокруг. фото май 2018 |

|

|

|

|

| Павильон Турецкая баня, 1850-52, арх. И.А. Монигетти. Боковой фасад. фото май 2018 |

Палладиев (Сибирский) мост, 1772-74, арх. В.И. Неелов. Общий вид со стороны протоки. фото май 2018 |

Большой пруд. Общий вид с Турецкой баней и Чесменской колонной. фото май 2018 |

Большой пруд. Утиное гнездо на пруду. фото май 2018 |

|

|

|

|

| Большой пруд и Чесменская (Орловская) колонна, 1774-76, арх.А. Ринальди, ск. И.Г. Шварц. фото май 2018 |

Павильон «Нижняя ванна», 1778-79, арх. И.В. Неелов. Общий вид. фото май 2018 |

Собственный сад. Пергола («Трельяжная беседка»), 1866, арх. А.Ф. Видов. фото май 2018 |

Павильон «Вечерний зал», 1796, 1810-1811, арх. В.И. Неелов, Л.И. Руска. Общий вид. фото май 2018 |

|

|

|

|

| «Фрейлинские» («Новые Пудостские») ворота во Фрейлинский садик. Левая стойка ворот. фото май 2018 |

Собственный сад. Кагульский обелиск, 1771-72, арх. А. Ринальди. Общий вид. фото май 2018 |

Павильон «Вечерний зал». Охранная доска. фото май 2018 |

Павильон «Вечерний зал». Пристенные статуи. Общий вид. фото май 2018 |

|

|

|

|

| Партер, Садовый фасад Екатерининского дворца и Церковь Воскресения Христова. Общий вид. фото май 2018 |

Скрипучая («Китайская») беседка. Интерьер. Отделка дверей изнутри. фото май 2018 |

Скрипучая («Китайская») беседка. Интерьер. Гербовой рельеф над дверью. фото май 2018 |

Скрипучая («Китайская») беседка. Вид крыльца входа. фото май 2018 |

|

|

|

|

| «Башня-руина». Выход башни на обзорную площадку. фото май 2018 |

«Башня-руина» с искусственной горкой. Вид парка с верхней галереи. фото май 2018 |

«Башня-руина» с искусственной горкой. Вид подъема к вершине башни. фото май 2018 |

«Башня-руина» с искусственной горкой, 1771-73, арх. Ю.М. Фельтен. Общий вид павильона. фото май 2018 |

|

|

|

|

| Скрипучая («Китайская») беседка, 1778-82, арх. Ю.М. Фельтен. Общий вид постройки сбоку. фото май 2018 |

«Большой каприз». Вид сооружения в контражуре. фото май 2018 |

«Большой каприз». Беседка на вершине. фото май 2018 |

«Большой каприз». Обработка склонов. фото май 2018 |

|

|

|

|

| «Башня-руина». Вид парка с обзорной площадки. фото май 2018 |

«Башня-руина», Вид подъемного пандуса с обзорной площадки. фото май 2018 |

«Большой каприз». Вид центральной части. фото май 2018 |

«Башня-руина». Ворота на выходе из башни. фото май 2018 |

|

|

|

|

| Павильон «Вечерний зал». Общий вид здания сзади. фото май 2018 |

«Большой каприз», 1772-74, 1786-89, арх. В.И. Неелов, арх. Д. Кваренги, инж. И.К. Герард. Общий вид. фото май 2018 |

«Зубчатый» (Каменный) мост у «Башни-Руины», 1771-73, арх. Ю.М. Фельтен. фото май 2018 |

«Башня-руина» с искусственной горкой. Пандус подъема на Башню. фото май 2018 |

|

|

|

|

| «Башня-руина» с искусственной горкой. Вид нижней площадки. фото май 2018 |

«Башня-руина» с искусственной горкой. Вход на верхнюю площадку башни. фото май 2018 |

«Башня-руина». Винтовой пандус с теле Башни. фото май 2018 |

«Башня-руина». Малый каскад мостиков на протоке у Башни. фото май 2018 |

|

|

|

|

| «Готические» чугунные ворота», 1777-80, арх. Ю.М. Фельтен. Общий вид. фото май 2018 |

|

|

«Башня-руина». Внешняя стена Башни в современном состоянии. фото май 2018 |

|

|

|

|

|

|

| 1744-1746 |

Павильон «Эрмитаж» (литера А)

Подобные павильоны, название которых по-французски означает «хижина отшельника», получили широкое распространение в регулярных садах XVIII века. Они предназначались для отдыха и обедов владельца усадьбы в узком кругу избранных и помещались в дикой части парка. Для того чтобы общению хозяев и гостей не мешало присутствие прислуги, в таких павильонах обычно устанавливались механизмы, приводившие в движение подъемные столы. Уже упоминавшийся летописец Царского Села И. Яковкин обращался к читателям так: «Ну, господа! Теперь, осмотрев все любопытное по этой стороне, в прежних верхнем и нижнем садах, пойдем осматривать в называвшейся первоначально дикой роще истинно царски украшенный эрмитаж». Павильон «Эрмитаж» в Царском Селе первоначально спроектировал М. Г. Земцов. Весной 1744 года приступили к кладке фундаментов, которые к осени того же года были завершены. Однако в 1749 году фасады готового к тому времени павильона были переделаны в соответствии с новым проектом Ф.-Б. Растрелли. Неповторимый почерк обер-архитектора императрицы Елизаветы Петровны передают исключительно сложные ракурсы, в которых здание предстает зрителю при ближайшем рассмотрении. В 1751 году лепных дел мастера Д.-Б. Джани и Г.-Ф. Партир установили по замыслу Растрелли 68 больших и малых капителей на колоннах Эрмитажа и 28 — на пилястрах. Растрелли включил в наружное убранство павильона круглую скульптуру: 8 статуй стояли на постаментах балюстрады у основания восьмигранного купола, 4 — завершали кровли четырех кабинетов. Центральный купол павильона венчала группа «Похищение Прозерпины». Кроме того, здание украшали 16 статуй, расставленных между группами колонн на фасадах кабинетов. Они стояли на постаментах, декорированных рокайлями и, судя по изображению на чертежах и гравюрах, ни одна из них не повторяла другую. Статуи Славы на больших фронтонах поддерживали великолепный картуш с вензелем императрицы. Дин..

Подобные павильоны, название которых по-французски означает «хижина отшельника», получили широкое распространение в регулярных садах XVIII века. Они предназначались для отдыха и обедов владельца усадьбы в узком кругу избранных и помещались в дикой части парка. Для того чтобы общению хозяев и гостей не мешало присутствие прислуги, в таких павильонах обычно устанавливались механизмы, приводившие в движение подъемные столы. Уже упоминавшийся летописец Царского Села И. Яковкин обращался к читателям так: «Ну, господа! Теперь, осмотрев все любопытное по этой стороне, в прежних верхнем и нижнем садах, пойдем осматривать в называвшейся первоначально дикой роще истинно царски украшенный эрмитаж».

Павильон «Эрмитаж» в Царском Селе первоначально спроектировал М. Г. Земцов. Весной 1744 года приступили к кладке фундаментов, которые к осени того же года были завершены. Однако в 1749 году фасады готового к тому времени павильона были переделаны в соответствии с новым проектом Ф.-Б. Растрелли. Неповторимый почерк обер-архитектора императрицы Елизаветы Петровны передают исключительно сложные ракурсы, в которых здание предстает зрителю при ближайшем рассмотрении.

В 1751 году лепных дел мастера Д.-Б. Джани и Г.-Ф. Партир установили по замыслу Растрелли 68 больших и малых капителей на колоннах Эрмитажа и 28 — на пилястрах. Растрелли включил в наружное убранство павильона круглую скульптуру: 8 статуй стояли на постаментах балюстрады у основания восьмигранного купола, 4 — завершали кровли четырех кабинетов. Центральный купол павильона венчала группа «Похищение Прозерпины». Кроме того, здание украшали 16 статуй, расставленных между группами колонн на фасадах кабинетов. Они стояли на постаментах, декорированных рокайлями и, судя по изображению на чертежах и гравюрах, ни одна из них не повторяла другую. Статуи Славы на больших фронтонах поддерживали великолепный картуш с вензелем императрицы.

Динамика композиции сооружения, усиленная ритмом декорирующих фасады коринфских колонн, преобладание вертикальных членений над горизонтальными, отчетливо передал в своем изображении павильона М. И. Махаев. Исполненная по его рисунку гравюра — бесценный исторический документ, сохранивший для нас облик Эрмитажа в его праздничном барочном наряде.

К сожалению, ни одна из статуй, входивших в первоначальное убранство здания, не дошла до нашего времени, но сохранились и были скопированы редчайшие образцы русской декоративной пластики середины XVIII века, примененные в скульптурном оформлении фасадов, — гипсовые барельефы на постаментах колонн. Тематика 32 барельефов, изображающих «Игры амуров», как нельзя лучше отвечала царившей в Эрмитаже праздничной атмосфере. Помимо барельефов фасад павильона украшают фигуры атлантов, поддерживающих балконы, картуши, маскароны и другие декоративные детали.

В 1753 году лепные украшения были покрыты позолотой, а фасады окрашены: белые колонны и наличники, золоченные лепные детали и скульптура особенно эффектно выделялись на сине-зеленом «селадонном» фоне стен. Кровля, первоначально зеленая, в 1755 году получила белый цвет, а украшавшие ее статуи и гирлянды засверкали золотом. Декоративное оформление фасадов Эрмитажа завершилось одновременно с его внутренней отделкой, начатой в 1748 году.

Установленный на площадке, вымощенной черными и белыми мраморными плитами, павильон был окружен каналом фигурных очертаний с двумя мостиками; канал окаймляла балюстрада, также украшенная статуями и вазами. Канал и Дикая роща призваны были вселять чувство меланхолического уединения, настраивать на созерцательный лад и навевать воспоминания. По словам теоретика паркового искусства К. Гиршфельда, «таинственная мрачность и темнота места, глубокое уединение и торжественная тишина, величественные предметы естества не преминут привести душу в некоторое чувствие и понудить ее к важным помышлениям». Канал, впрочем, так и не был заполнен водой, которой в Царском Селе всегда не хватало (об этом свидетельствуют архивные источники и данные археологических исследований 2006 года), и в 1777 году по воле новой хозяйки Царского Села Екатерины II его засыпали.

В ходе реставрационных работ 2005–2006 годов канал вокруг Эрмитажа был восстановлен на основе планов, составленных В. И. Нееловым, материалов археологических исследований и рисунка М. И. Махаева. Уникальное для парковой архитектуры «фортификационное» сооружение вновь обрело исторический облик и необычную отделку из валунов и известняковых блоков.

Павильон «Эрмитаж» не перестраивался с середины XVIII века, поэтому его внутренняя отделка дошла до нашего времени почти без изменений. Центральный прямоугольный зал павильона связан расходящимися от него по диагоналям галереями с четырьмя квадратными в плане кабинетами. Интересна отделка главного зала Эрмитажа, созданная Ф.-Б. Растрелли. Благодаря широким окнам, служившим одновременно дверями для выхода на балконы, зал был пронизан светом. В простенках между окнами размещались зеркала в резных золоченых рамах, переходящих в обрамления живописных десюдепортов. Прежде в зале находились обеденные столы с подъемными механизмами. Назначение интерьера подсказало сюжет плафона, написанного Д. Валериани: «Юнона и Юпитер приглашают небожителей к накрытому и уставленному роскошной посудой столу». Сюжеты для живописных панно над зеркалами среднего зала Д. Валериани заимствовал из «Метаморфоз» Овидия: «Вакх и Ариадна», «Аполлон, преследующий Дафну», «Вакх, венчающий Дафну звездной короной» и «Похищение Европы».

Плафоны галерей, соединяющих средний зал с кабинетами, написал А. Перезинотти. По содержанию они перекликались с барельефами на фасадах Эрмитажа и изображали амуров с аллегорическими атрибутами времен года.

| Павильон «Эрмитаж». Общий вид Парадного фасада |

Павильон «Эрмитаж». Фрагмент окружного рва |

Павильон «Эрмитаж», Общий вид. |

Чаша с химерами на Эрмитажной аллее |

|

|

|

|

| Павильон «Эрмитаж». Часть фасада и терраса перед рвом |

Павильон «Эрмитаж». Искусственный Эрмитажный ров |

Павильон «Эрмитаж». Вид одного из крыльев |

Павильон «Эрмитаж». Балконная консоль |

|

|

|

|

| Павильон «Эрмитаж». Решетка центрального балкона |

Павильон «Эрмитаж». Вид кровли над Центральным объемом. фото май 2018 |

|

|

|

|

|

|

арх. С. И. Чевакинский

|

|

1744-1745

;1752-56 |

Золотые ворота у Екатерининского дворца (литера АЦ)

арх. Квасов А.В.; Растрелли Б.Ф.,

мастер Кордони

|

Добавил: GradPetra

|

|

Эрмитажная роща

Фрагмент Эрмитажной Рощи. фото июль 2015 г.

Павильон «Эрмитаж». Вид павильона от Эрмитажной кухни. фото май 2018

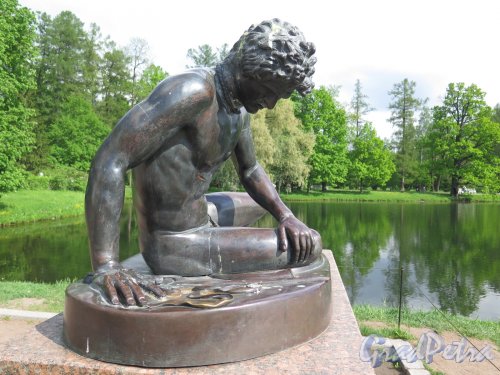

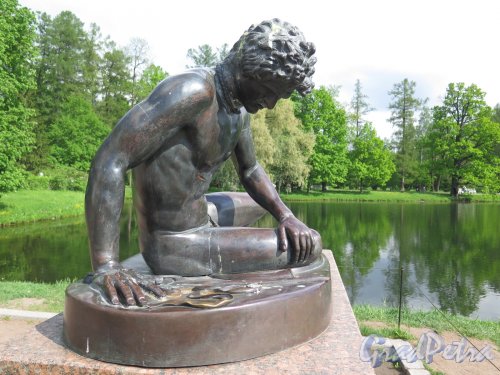

Эрмитажный участок. Статуя «Amor de la patria». фото май 2018

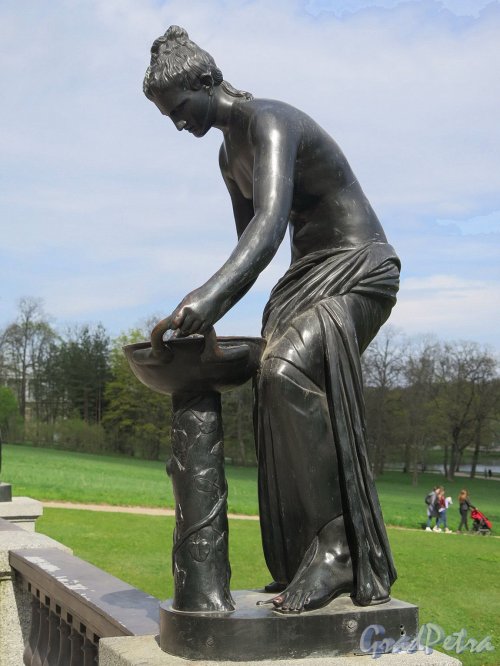

Статуя «Амфитрита», нач. 17 в., ск. П. Баратта. Торс фигуры. фото май 2018

Статуя «Амфитрита», нач. 17 в., ск. П. Баратта. Общий вид статуи. фото май 2018

Эрмитажная аллея. Статуя «Амфитрита», нач. 17 в., ск. П. Баратта. Фигура Дельфина на подножной плите. фото май 2018

Эрмитажный участок. Вид дорожки к Екатерининскому Дворцу. фото май 2018

..

| Фрагмент Эрмитажной Рощи. фото июль 2015 г. |

Павильон «Эрмитаж». Вид павильона от Эрмитажной кухни. фото май 2018 |

Эрмитажный участок. Статуя «Amor de la patria». фото май 2018 |

Статуя «Амфитрита», нач. 17 в., ск. П. Баратта. Торс фигуры. фото май 2018 |

|

|

|

|

| Статуя «Амфитрита», нач. 17 в., ск. П. Баратта. Общий вид статуи. фото май 2018 |

Эрмитажная аллея. Статуя «Амфитрита», нач. 17 в., ск. П. Баратта. Фигура Дельфина на подножной плите. фото май 2018 |

Эрмитажный участок. Вид дорожки к Екатерининскому Дворцу. фото май 2018 |

|

|

|

|

|

|

Добавил: GradPetra

|

| 1755 |

Павильон «Эрмитажная кухня» (литера Е)

Для русской усадебной и загородной архитектуры 1760–1770-х годов характерно увлечение формами готического и китайского искусства. Романтический сад должен был создавать иллюзию «путешествия» по разным странам. Наиболее ранними памятниками неоготики в Царском Селе являются Башня-руина и комплекс Адмиралтейства, сооруженные в начале 1770-х годов. Позднее по проекту В. И. Неелова была выстроена Эрмитажная кухня, в XVIII веке имевшая двоякое назначение — она служила не только кухней, но и воротами для въезда в Екатерининский парк. Поэтому павильон нередко называли Красными воротами. Архитектурный замысел Эрмитажной кухни связан с начатым в 1774 году сооружением канала вдоль границы Старого сада. Замена старой глухой каменной ограды каналом и набережной были частью широкой программы реорганизации Екатерининского парка. В плане Эрмитажная кухня представляет вытянутый прямоугольник с двумя выступами со стороны парка. Венчает здание круглая двухъярусная башня. В декорации фасадов павильона В. И. Неелов применил мотив полуциркульных ниш, в которых были размещены декоративные вазы, в XVIII веке иногда называвшиеся «кубами» из-за их геометрической формы, массивности и тяжеловесности. В декоре Эрмитажной кухни использованы и другие приемы, типичные для раннего классицизма, в частности обработка стен филенками и гирлянда лепных полотенец над аркой ворот. «Готический» характер придают зданию зубчатый парапет, прямоугольные и треугольные зубцы над первым и верхним ярусами башни, а также расположенные по углам здания пирамиды, увенчанные шарами. В подражание готическим сооружениям Англии стены Эрмитажной кухни оставлены неоштукатуренными, а швы между кирпичами, лепные детали, ниши и филенки на фасадах выбелены...

Для русской усадебной и загородной архитектуры 1760–1770-х годов характерно увлечение формами готического и китайского искусства. Романтический сад должен был создавать иллюзию «путешествия» по разным странам. Для русской усадебной и загородной архитектуры 1760–1770-х годов характерно увлечение формами готического и китайского искусства. Романтический сад должен был создавать иллюзию «путешествия» по разным странам.

Наиболее ранними памятниками неоготики в Царском Селе являются Башня-руина и комплекс Адмиралтейства, сооруженные в начале 1770-х годов. Позднее по проекту В. И. Неелова была выстроена Эрмитажная кухня, в XVIII веке имевшая двоякое назначение — она служила не только кухней, но и воротами для въезда в Екатерининский парк. Поэтому павильон нередко называли Красными воротами. Наиболее ранними памятниками неоготики в Царском Селе являются Башня-руина и комплекс Адмиралтейства, сооруженные в начале 1770-х годов. Позднее по проекту В. И. Неелова была выстроена Эрмитажная кухня, в XVIII веке имевшая двоякое назначение — она служила не только кухней, но и воротами для въезда в Екатерининский парк. Поэтому павильон нередко называли Красными воротами.

Архитектурный замысел Эрмитажной кухни связан с начатым в 1774 году сооружением канала вдоль границы Старого сада. Замена старой глухой каменной ограды каналом и набережной были частью широкой программы реорганизации Екатерининского парка.

В плане Эрмитажная кухня представляет вытянутый прямоугольник с двумя выступами со стороны парка. Венчает здание круглая двухъярусная башня. В декорации фасадов павильона В. И. Неелов применил мотив полуциркульных ниш, в которых были размещены декоративные вазы, в XVIII веке иногда называвшиеся «кубами» из-за их геометрической формы, массивности и тяжеловесности. В плане Эрмитажная кухня представляет вытянутый прямоугольник с двумя выступами со стороны парка. Венчает здание круглая двухъярусная башня. В декорации фасадов павильона В. И. Неелов применил мотив полуциркульных ниш, в которых были размещены декоративные вазы, в XVIII веке иногда называвшиеся «кубами» из-за их геометрической формы, массивности и тяжеловесности.

В декоре Эрмитажной кухни использованы и другие приемы, типичные для раннего классицизма, в частности обработка стен филенками и гирлянда лепных полотенец над аркой ворот.

«Готический» характер придают зданию зубчатый парапет, прямоугольные и треугольные зубцы над первым и верхним ярусами башни, а также расположенные по углам здания пирамиды, увенчанные шарами. В подражание готическим сооружениям Англии стены Эрмитажной кухни оставлены неоштукатуренными, а швы между кирпичами, лепные детали, ниши и филенки на фасадах выбелены.

Архитектор: В.И. Неелов

|

|

| 1753-1757 |

Павильон «Грот» (литера Б)

Павильон «Грот». Бюст Монахини в зале

Павильон «Грот». Статуя Екатерины II в центральном помещении

Павильон «Грот». Декоративная решетка окна

Павильон «Грот». Интерьер. Статуя «Pathos» (Воодушевление)

Павильон «Грот». Общий вид от Адмиралтейства

Павильон «Грот». Статуя Екатерины II. Монеты на постаменте статуи

Павильон «Грот». Статуя «Умитаюший галл» на площадке перед павильоном

..

| Павильон «Грот». Бюст Монахини в зале |

Павильон «Грот». Статуя Екатерины II в центральном помещении |

Павильон «Грот». Декоративная решетка окна |

Павильон «Грот». Интерьер. Статуя «Pathos» (Воодушевление) |

|

|

|

|

| Павильон «Грот». Общий вид от Адмиралтейства |

Павильон «Грот». Статуя Екатерины II. Монеты на постаменте статуи |

Павильон «Грот». Статуя «Умитаюший галл» на площадке перед павильоном |

|

|

|

|

|

Архитектор: Ф.-Б. Растрелли

|

Добавил: GradPetra

|

|

Продольный пруд

| Вид Продольного пруда Китайской деревни. фото май 2018 |

Продольный пруд с отражением в воде. фото май 2018 |

|

|

|

Добавил: GradPetra

|

| 1770-е |

Плотина-каскад с туфовым гротом

| Плотина-каскад с туфовым гротом |

Плотина-каскад с туфовым гротом. Вид с противоположного берега ручья. |

|

|

Иженер: И.К. Герард

|

Добавил: GradPetra

|

| 1770–1774 |

Ворота «Большой каприз» (литера АЧ);

«Малый каприз» (литера АШ)

Екатерининский парк и Александровский парк разделяет Подкапризовая дорога, которая получила свое название благодаря двум сооружениям — Большому капризу и Малому капризу. Оба они представляют собой искусственно образованные насыпи с арочными пролетами над дорогой. Согласно старинному преданию, земляные арки-переходы были окрещены Большим и Малым капризами потому, что императрица Екатерина II, утверждая сметы на связанные с ними дорогостоящие строительные работы, долго колебалась, а, подписав, сказала: «Быть так, это мой каприз». Существует, впрочем, и другая версия. У Большого каприза помещалась в XVIII веке гауптвахта со шлагбаумом; здесь находился въезд в резиденцию, к Большому Царскосельскому дворцу, и отсюда же выезжали на главные тракты Царского Села, по которым Екатерина II часто каталась во время пребывания в летней резиденции. Утверждали, будто бы, проезжая гауптвахту, императрица имела обыкновение приказывать кучеру, в каком направлении ехать, и потому сама называла, смеясь, этот пункт «своим капризом». Известно, что Екатерина II (как и Елизавета Петровна) никогда не объявляла заранее о своем отъезде из Царского Села и уезжала тогда, когда этого ожидали менее всего. Архитектурный замысел Большого и Малого капризов принадлежал В. И. Неелову, который вместе с инженером и архитектором И. Герардом возвел их в 1770–1774 годах. Большой каприз имеет грандиозную арку шириной более пяти и высотой более семи метров. Вторая, меньшая по размерам, арка сооружена рядом, в земляной насыпи. На вершине Большого каприза устроена Китайская беседка: восемь колонн розового мрамора поддерживают эффектно изогнутую «китайскую» кровлю. Дважды повторенное в ансамбле название «каприз» очень показательно, так как раскрывает смысл всего комплекса «китайских» сооружений на территории Александровского парка: приезжающий в Царское Село должен был сн..

Екатерининский парк и Александровский парк разделяет Подкапризовая дорога, которая получила свое название благодаря двум сооружениям — Большому капризу и Малому капризу. Екатерининский парк и Александровский парк разделяет Подкапризовая дорога, которая получила свое название благодаря двум сооружениям — Большому капризу и Малому капризу.

Оба они представляют собой искусственно образованные насыпи с арочными пролетами над дорогой. Согласно старинному преданию, земляные арки-переходы были окрещены Большим и Малым капризами потому, что императрица Екатерина II, утверждая сметы на связанные с ними дорогостоящие строительные работы, долго колебалась, а, подписав, сказала: «Быть так, это мой каприз».

Существует, впрочем, и другая версия. У Большого каприза помещалась в XVIII веке гауптвахта со шлагбаумом; здесь находился въезд в резиденцию, к Большому Царскосельскому дворцу, и отсюда же выезжали на главные тракты Царского Села, по которым Екатерина II часто каталась во время пребывания в летней резиденции. Утверждали, будто бы, проезжая гауптвахту, императрица имела обыкновение приказывать кучеру, в каком направлении ехать, и потому сама называла, смеясь, этот пункт «своим капризом». Известно, что Екатерина II (как и Елизавета Петровна) никогда не объявляла заранее о своем отъезде из Царского Села и уезжала тогда, когда этого ожидали менее всего.

Архитектурный замысел Большого и Малого капризов принадлежал В. И. Неелову, который вместе с инженером и архитектором И. Герардом возвел их в 1770–1774 годах.

Большой каприз имеет грандиозную арку шириной более пяти и высотой более семи метров. Вторая, меньшая по размерам, арка сооружена рядом, в земляной насыпи. На вершине Большого каприза устроена Китайская беседка: восемь колонн розового мрамора поддерживают эффектно изогнутую «китайскую» кровлю.

Дважды повторенное в ансамбле название «каприз» очень показательно, так как раскрывает смысл всего комплекса «китайских» сооружений на территории Александровского парка: приезжающий в Царское Село должен был сначала миновать арку Большого каприза, проехав короткий темный туннель, за которым открывалась панорама причудливых построек Китайской деревни, а впереди, в перспективе, был виден Малый каприз. Этот непривычный мир «капризов», во всем отличающийся от черт обыденной жизни, служил своего рода подготовкой к восприятию Большого Царскосельского дворца и окружающих его садов.

Архитектор: В. И. Неелов

|

|

| 1772-1775 |

Павильон «Адмиралтейство» (литера И)

Общий видпавильона «Адмиралтейство»

Охранная доска

Боковой фасадпавильона «Адмиралтейство»

Вид Большого пруда и Адмиралтейства

Площадка перед павильоном«Адмиралтейство»

..

Общий вид

павильона «Адмиралтейство» |

Охранная доска |

Боковой фасад

павильона «Адмиралтейство» |

|

|

|

Вид Большого пруда

и Адмиралтейства |

Площадка

перед павильоном

«Адмиралтейство» |

|

|

|

|

Архитектор: В.И. Неелов

|

Добавил: GradPetra

|

| 1774-1776 |

Чесменская (Орловская) колонна (литера БО)

| Чесменская колонна, общий вид |

Ринальди. Пьедестал. |

Чесменская колонна, орёл на вершине колонны |

|

|

|

Архитектор: А. Ринальди,

скульптор: И.Г. Шварц

|

Добавил: GradPetra

|

| 1770-1776 |

Мраморный мост (Палладиев мост)

В пейзажной части Екатерининского парка, около Большого пруда, находится Мраморный (Палладиев) мост, или Сибирская Мраморная галерея. Мост поставлен над узкой протокой, соединяющей Большой пруд с соседним, на котором был создан архипелаг из 7 островков. На них в раскрашенных по рисункам А. Ринальди домиках жили лебеди. Эти островки по сей день сохраняют название Лебяжьих. Образцом для Мраморного моста, сооруженного по модели В.И. Неелова, послужили мосты в английских парках Стоу и Уилтон, созданные на основе проекта А. Палладио. В начале 1770-х годов на Екатеринбургской гранильной фабрике уральские камнерезы под руководством мастера В. Тортори вытесали из местного голубовато-серого горношитского и белого становского мраморов колонны, капители, тумбы, балясины и другие детали по представленному образцу. Панели для облицовки устоев моста были выполнены из серовато-розового гранита. Постройка фундаментов Мраморного моста датируется 1773 годом; в 1774 году мост был собран из готовых деталей в Царском Селе мастером В. Тортори и его помощниками И. Ивановым, И. Григорьевым, П. Петровским и Ф. Шахуриным. Мраморный мост представляет собой колоннаду, установленную на гранитном основании, с расходящимися по бокам лестницами. По сторонам большой и пологой центральной арки расположены малые полуциркульные арки. Верхняя часть моста образована двумя квадратными в плане павильонами, поставленными над арочными пролетами. Павильоны связаны друг с другом колоннадой из легких и стройных ионических колонн. Промежутки между их пьедесталами оформлены балюстрадами из фигурных балясин...

В пейзажной части Екатерининского парка, около Большого пруда, находится Мраморный (Палладиев) мост, или Сибирская Мраморная галерея. Мост поставлен над узкой протокой, соединяющей Большой пруд с соседним, на котором был создан архипелаг из 7 островков. На них в раскрашенных по рисункам А. Ринальди домиках жили лебеди. Эти островки по сей день сохраняют название Лебяжьих. В пейзажной части Екатерининского парка, около Большого пруда, находится Мраморный (Палладиев) мост, или Сибирская Мраморная галерея. Мост поставлен над узкой протокой, соединяющей Большой пруд с соседним, на котором был создан архипелаг из 7 островков. На них в раскрашенных по рисункам А. Ринальди домиках жили лебеди. Эти островки по сей день сохраняют название Лебяжьих.

Образцом для Мраморного моста, сооруженного по модели В.И. Неелова, послужили мосты в английских парках Стоу и Уилтон, созданные на основе проекта А. Палладио.

В начале 1770-х годов на Екатеринбургской гранильной фабрике уральские камнерезы под руководством мастера В. Тортори вытесали из местного голубовато-серого горношитского и белого становского мраморов колонны, капители, тумбы, балясины и другие детали по представленному образцу. Панели для облицовки устоев моста были выполнены из серовато-розового гранита.

Постройка фундаментов Мраморного моста датируется 1773 годом; в 1774 году мост был собран из готовых деталей в Царском Селе мастером В. Тортори и его помощниками И. Ивановым, И. Григорьевым, П. Петровским и Ф. Шахуриным.

Мраморный мост представляет собой колоннаду, установленную на гранитном основании, с расходящимися по бокам лестницами. По сторонам большой и пологой центральной арки расположены малые полуциркульные арки. Верхняя часть моста образована двумя квадратными в плане павильонами, поставленными над арочными пролетами. Павильоны связаны друг с другом колоннадой из легких и стройных ионических колонн. Промежутки между их пьедесталами оформлены балюстрадами из фигурных балясин.

Архитектор: В.И. Неелов

|

|

1777-1779,

1800 |

Павильон «Верхняя ванна» («Мыльня их высочеств»)

На берегу Зеркального пруда расположен павильон «Верхняя ванна», или, как его называли в XVIII веке, «Мыльня их высочеств», построенный в 1777–1779 годах архитекторами В. И. и И. В. Нееловыми. Верхняя ванна исполнена в стиле раннего классицизма. Скупо украшенный фасад производит впечатление изысканной простоты благодаря пропорциональному соотношению основного объема и обращенного в сторону пруда трехгранного ризалита. Стены ризалита в нижней части прорезаны полуциркульными окнами и широким дверным проемом, а вверху — круглыми окнами. Венчает здание парапет с балюстрадой. Особенно хорош вид на Верхнюю ванну, открывающийся с центральной аллеи Старого сада. Фасад павильона, отчетливо вырисовываясь на фоне зелени, замыкает перспективу пруда, в зеркальной глади которого отражаются его светло-желтые стены. До середины XIX века Верхняя ванна сохраняла свое первоначальное назначение и состояла из шести помещений: сеней, раздевальни, ванны, бани (парильни), помещения истопника (водогрейной) и центрального восьмигранного зала для отдыха. Потолок и стены центрального зала расписал А. И. Бельский по гравюрам с рисунков художника Ф. Смуглевича и архитектора В. Бренны, исполненных ими с росписей Золотого дома Нерона в Риме. Разрушенная в годы войны Верхняя ванна была реставрирована в 1952–1953 годах. Плафон и два десюдепорта центрального зала, как и прежде, изображают сцены античного мифа о Фаэтоне, сыне бога Солнца. В полихромной росписи стен, воссозданной тогда же, использованы мотивы гирлянд, цветов и фруктов, придающие интерьеру праздничность и нарядность...

На берегу Зеркального пруда расположен павильон «Верхняя ванна», или, как его называли в XVIII веке, «Мыльня их высочеств», построенный в 1777–1779 годах архитекторами В. И. и И. В. Нееловыми. На берегу Зеркального пруда расположен павильон «Верхняя ванна», или, как его называли в XVIII веке, «Мыльня их высочеств», построенный в 1777–1779 годах архитекторами В. И. и И. В. Нееловыми.

Верхняя ванна исполнена в стиле раннего классицизма. Скупо украшенный фасад производит впечатление изысканной простоты благодаря пропорциональному соотношению основного объема и обращенного в сторону пруда трехгранного ризалита. Стены ризалита в нижней части прорезаны полуциркульными окнами и широким дверным проемом, а вверху — круглыми окнами. Венчает здание парапет с балюстрадой.

Особенно хорош вид на Верхнюю ванну, открывающийся с центральной аллеи Старого сада. Фасад павильона, отчетливо вырисовываясь на фоне зелени, замыкает перспективу пруда, в зеркальной глади которого отражаются его светло-желтые стены.

До середины XIX века Верхняя ванна сохраняла свое первоначальное назначение и состояла из шести помещений: сеней, раздевальни, ванны, бани (парильни), помещения истопника (водогрейной) и центрального восьмигранного зала для отдыха.

Потолок и стены центрального зала расписал А. И. Бельский по гравюрам с рисунков художника Ф. Смуглевича и архитектора В. Бренны, исполненных ими с росписей Золотого дома Нерона в Риме.

Разрушенная в годы войны Верхняя ванна была реставрирована в 1952–1953 годах. Плафон и два десюдепорта центрального зала, как и прежде, изображают сцены античного мифа о Фаэтоне, сыне бога Солнца. В полихромной росписи стен, воссозданной тогда же, использованы мотивы гирлянд, цветов и фруктов, придающие интерьеру праздничность и нарядность.

Архитектор: И.В. Неелов,

художники: А.И. Бельский, Ф.Ф. Смуглевич

|

|

| 1780-е |

Холодная баня с Агатовыми комнатами

Официальный адрес: город Пушкин, Садовая улица, дом 9, литера В

|

Добавил: GradPetra

|

| 1778-1782 |

Павильон «Китайская (Скрипучая) беседка» (литера АИ)

Экзотический павильон, называемый Скрипучей (Китайской) беседкой расположен на границе между пейзажной частью Екатерининского парка и Подкапризовой дорогой, сразу за которой находится Китайская деревня. На кровле беседки укреплен флюгер в виде китайского знамени, который при вращении на ветру издает громкий скрип: этим объясняется одно из названий беседки — Скрипучая. Беседка была сооружена по проекту архитектора Ю. М. Фельтена; работы велись под руководством И. В. Неелова в 1778–1786 годах. Расположенный на узком перешейке между двумя живописными прудами павильон вытянут в продольном направлении. К его центральному овальному купольному залу примыкают два меньших по размеру помещения, почти квадратные в плане. Скрипучая беседка имеет два входа — с восточной и западной сторон, — решенные в виде прямоугольных выступов и оформленные с трех сторон открытыми полуциркульными арками. От главного входа к пруду спускается каменная лестница из двенадцати ступеней в виде постепенно расширяющихся полукружий. Наибольшей сложностью отличается решение центрального объема, увенчанного «китайской» кровлей и вышкой на металлических столбиках с флюгером. Над боковыми помещениями Скрипучей беседки возвышаются открытые террасы на четырехгранных столбиках, также увенчанные флюгерами. Кровлю здания с изогнутыми краями по углам — в подражание приему, характерному для китайских пагод, — украшают ярко раскрашенные и позолоченные фигуры извивающихся драконов, в свое время выполненные из дерева мастером Ф. Брюлло. Наружные стены павильона были расписаны под цветной мрамор. Двери центрального помещения, первоначально были декорированы «китайской» орнаментальной резьбой и росписью. Из китайской архитектуры заимствован мотив каменных горок у основания пилястр, расположенных по углам центрального объема. К концу XIX — началу XX века Скрипучая беседка утратила роспись стен под мрамор и ..

Экзотический павильон, называемый Скрипучей (Китайской) беседкой расположен на границе между пейзажной частью Екатерининского парка и Подкапризовой дорогой, сразу за которой находится Китайская деревня. На кровле беседки укреплен флюгер в виде китайского знамени, который при вращении на ветру издает громкий скрип: этим объясняется одно из названий беседки — Скрипучая.

Беседка была сооружена по проекту архитектора Ю. М. Фельтена; работы велись под руководством И. В. Неелова в 1778–1786 годах.

Расположенный на узком перешейке между двумя живописными прудами павильон вытянут в продольном направлении. К его центральному овальному купольному залу примыкают два меньших по размеру помещения, почти квадратные в плане. Скрипучая беседка имеет два входа — с восточной и западной сторон, — решенные в виде прямоугольных выступов и оформленные с трех сторон открытыми полуциркульными арками. От главного входа к пруду спускается каменная лестница из двенадцати ступеней в виде постепенно расширяющихся полукружий.

Наибольшей сложностью отличается решение центрального объема, увенчанного «китайской» кровлей и вышкой на металлических столбиках с флюгером. Над боковыми помещениями Скрипучей беседки возвышаются открытые террасы на четырехгранных столбиках, также увенчанные флюгерами. Кровлю здания с изогнутыми краями по углам — в подражание приему, характерному для китайских пагод, — украшают ярко раскрашенные и позолоченные фигуры извивающихся драконов, в свое время выполненные из дерева мастером Ф. Брюлло. Наружные стены павильона были расписаны под цветной мрамор. Двери центрального помещения, первоначально были декорированы «китайской» орнаментальной резьбой и росписью. Из китайской архитектуры заимствован мотив каменных горок у основания пилястр, расположенных по углам центрального объема.

К концу XIX — началу XX века Скрипучая беседка утратила роспись стен под мрамор и лишилась многих декоративных деталей. Значительно пострадала она и в годы войны.

При финансовой поддержке Северо-Западного банка Сбербанка России в павильоне были проведены реставрационные работы, вернувшие Скрипучей беседке её первоначальный вид, а член Клуба друзей музея-заповедника «Царское Село» компания «Матис» восстановила фигуры драконов, украшающих кровлю беседки.

| Скрипучая (Китайская) беседка, фасад. фото июль 2015 г |

Охранная доска. фото июль 2015 |

Интерьер. фото июль 2015 |

Двери. фото июль 2015 |

|

|

|

|

| Скрипучая (Китайская) беседка. фото июль 2015 |

Скрипучая («Китайская») беседка. Боковой фасад. фото май 2018 |

|

|

|

|

|

|

Архитектор: Ю.М. Фельтен

|

Добавил: GradPetra

|

| 1784-1786 |

Павильон Кухня-руина

Расположенная рядом с Концертным залом Кухня-руина, сооруженная Д. Кваренги в 1780-е годы, принадлежит к числу лучших произведений зодчего. Вход в павильон — круглую в плане, усложненную двумя прямоугольными выступами постройку — оформлен в виде ниши, в глубине которой помещена дверь. Криволинейные части фасада между выступами украшены колоннами. При создании Кухни-руины Д. Кваренги воспользовался находившимися в его распоряжении фрагментами подлинных античных памятников — мраморными капителями, карнизом и фризом с высеченными гирляндами. В верхней части стен и в промежутках между колоннами установлены шесть гипсовых барельефов, отлитых скульптором К. Альбани и намеренно поврежденных с целью придания им характера глубокой древности, навевающей меланхолические размышления. В нишах на фасадах Кваренги поместил античную пластику и внутри павильона также расставил несколько скульптур, не дошедших до наших дней. Имитация разрушенного памятника древности выполнена строителями Кухни-руины с исключительным мастерством: местами обнажена выветрившаяся кирпичная кладка, карниз и штукатурка стен покрыты трещинами. По словам И. Э. Грабаря, Кваренги построил «руину такой чарующей, убедительной подлинности, что с трудом веришь в ее поддельность»...

Расположенная рядом с Концертным залом Кухня-руина, сооруженная Д. Кваренги в 1780-е годы, принадлежит к числу лучших произведений зодчего. Расположенная рядом с Концертным залом Кухня-руина, сооруженная Д. Кваренги в 1780-е годы, принадлежит к числу лучших произведений зодчего.

Вход в павильон — круглую в плане, усложненную двумя прямоугольными выступами постройку — оформлен в виде ниши, в глубине которой помещена дверь. Криволинейные части фасада между выступами украшены колоннами. Вход в павильон — круглую в плане, усложненную двумя прямоугольными выступами постройку — оформлен в виде ниши, в глубине которой помещена дверь. Криволинейные части фасада между выступами украшены колоннами.

При создании Кухни-руины Д. Кваренги воспользовался находившимися в его распоряжении фрагментами подлинных античных памятников — мраморными капителями, карнизом и фризом с высеченными гирляндами. В верхней части стен и в промежутках между колоннами установлены шесть гипсовых барельефов, отлитых скульптором К. Альбани и намеренно поврежденных с целью придания им характера глубокой древности, навевающей меланхолические размышления.

В нишах на фасадах Кваренги поместил античную пластику и внутри павильона также расставил несколько скульптур, не дошедших до наших дней. Имитация разрушенного памятника древности выполнена строителями Кухни-руины с исключительным мастерством: местами обнажена выветрившаяся кирпичная кладка, карниз и штукатурка стен покрыты трещинами. В нишах на фасадах Кваренги поместил античную пластику и внутри павильона также расставил несколько скульптур, не дошедших до наших дней. Имитация разрушенного памятника древности выполнена строителями Кухни-руины с исключительным мастерством: местами обнажена выветрившаяся кирпичная кладка, карниз и штукатурка стен покрыты трещинами.

По словам И. Э. Грабаря, Кваренги построил «руину такой чарующей, убедительной подлинности, что с трудом веришь в ее поддельность».

Архитектор: Д. Кваренги,

Скульптор: К. Альбани

|

|

| 1778–1786 |

Павильон «Скрипучая (Китайская) беседка»

Экзотический павильон, называемый Скрипучей (Китайской) беседкой расположен на границе между пейзажной частью Екатерининского парка и Подкапризовой дорогой, сразу за которой находится Китайская деревня. На кровле беседки укреплен флюгер в виде китайского знамени, который при вращении на ветру издает громкий скрип: этим объясняется одно из названий беседки — Скрипучая. Беседка была сооружена по проекту архитектора Ю. М. Фельтена; работы велись под руководством И. В. Неелова в 1778–1786 годах. Расположенный на узком перешейке между двумя живописными прудами павильон вытянут в продольном направлении. К его центральному овальному купольному залу примыкают два меньших по размеру помещения, почти квадратные в плане. Скрипучая беседка имеет два входа — с восточной и западной сторон, — решенные в виде прямоугольных выступов и оформленные с трех сторон открытыми полуциркульными арками. От главного входа к пруду спускается каменная лестница из двенадцати ступеней в виде постепенно расширяющихся полукружий. Наибольшей сложностью отличается решение центрального объема, увенчанного «китайской» кровлей и вышкой на металлических столбиках с флюгером. Над боковыми помещениями Скрипучей беседки возвышаются открытые террасы на четырехгранных столбиках, также увенчанные флюгерами. Кровлю здания с изогнутыми краями по углам — в подражание приему, характерному для китайских пагод, — украшают ярко раскрашенные и позолоченные фигуры извивающихся драконов, в свое время выполненные из дерева мастером Ф. Брюлло. Наружные стены павильона были расписаны под цветной мрамор. Двери центрального помещения, первоначально были декорированы «китайской» орнаментальной резьбой и росписью. Из китайской архитектуры заимствован мотив каменных горок у основания пилястр, расположенных по углам центрального объема. К концу XIX — началу XX века Скрипучая беседка утратила роспись стен под мрамор и ..

Экзотический павильон, называемый Скрипучей (Китайской) беседкой расположен на границе между пейзажной частью Екатерининского парка и Подкапризовой дорогой, сразу за которой находится Китайская деревня. На кровле беседки укреплен флюгер в виде китайского знамени, который при вращении на ветру издает громкий скрип: этим объясняется одно из названий беседки — Скрипучая.

Беседка была сооружена по проекту архитектора Ю. М. Фельтена; работы велись под руководством И. В. Неелова в 1778–1786 годах.

Расположенный на узком перешейке между двумя живописными прудами павильон вытянут в продольном направлении. К его центральному овальному купольному залу примыкают два меньших по размеру помещения, почти квадратные в плане. Скрипучая беседка имеет два входа — с восточной и западной сторон, — решенные в виде прямоугольных выступов и оформленные с трех сторон открытыми полуциркульными арками. От главного входа к пруду спускается каменная лестница из двенадцати ступеней в виде постепенно расширяющихся полукружий.

Наибольшей сложностью отличается решение центрального объема, увенчанного «китайской» кровлей и вышкой на металлических столбиках с флюгером. Над боковыми помещениями Скрипучей беседки возвышаются открытые террасы на четырехгранных столбиках, также увенчанные флюгерами. Кровлю здания с изогнутыми краями по углам — в подражание приему, характерному для китайских пагод, — украшают ярко раскрашенные и позолоченные фигуры извивающихся драконов, в свое время выполненные из дерева мастером Ф. Брюлло. Наружные стены павильона были расписаны под цветной мрамор. Двери центрального помещения, первоначально были декорированы «китайской» орнаментальной резьбой и росписью. Из китайской архитектуры заимствован мотив каменных горок у основания пилястр, расположенных по углам центрального объема.

К концу XIX — началу XX века Скрипучая беседка утратила роспись стен под мрамор и лишилась многих декоративных деталей. Значительно пострадала она и в годы войны.

При финансовой поддержке Северо-Западного банка Сбербанка России в павильоне были проведены реставрационные работы, вернувшие Скрипучей беседке её первоначальный вид, а член Клуба друзей музея-заповедника «Царское Село» компания «Матис» восстановила фигуры драконов, украшающих кровлю беседки.

Архитектор: Ю. М. Фельтен

|

|

| 1780-1787 |

Камеронова галерея

Официальный адрес: город Пушкин, Садовая улица, дом 9, литера Б.

|

Добавил: GradPetra

|

| 1782-1788 |

Павильон «Концертный зал» (литера АЕ)

Архитектор: Д. Кваренги,

скульптор: Козловский М.И.

|

Добавил: GradPetra

|

| 1791 |

Фрейлинский (Цветной, Александровский, Собачий) садик

Первый этаж Камероновой галереи состоял из среднего коридора с небольшими комнатами фрейлин по обеим сторонам, поэтому садик у галереи со стороны дворца называется Фрейлинским. Таким же живописным, как Висячий садик, его проектировал Ч. Камерон. Его создал Джорж Буш, сын прославленного царскосельского садовника Иоганна Буша. Садик представлял прекрасный уголок, благоухающий цветами. Здесь высажены деревья и цветущие кустарники: сирень, жасмин, барбарис, спирея и множество многолетних и однолетних, отличающихся красочностью цветов. Садик расположен вдоль Камероновой галереи, у бокового фасада Агатовых комнат.Он невелик, очень поэтичен, в нем всегда высаживали много искусно подобранных душистых цветов. В отличие от Висячего сада он предназначался для уединенных прогулок. Строительство Камероновой галереи завершилось в 1787 году. В том же году на ней были установлены большие скульптурные группы: здесь были размещены «Аполлон Бельведерский» (1780 г., ныне в Павловске, в Старой Сильвии) и группа Ниобид, гибнущих от его стрел («Сын Ниобы», 1786 г., Старая Сильвия; «Дочь Ниобы», 1787 г., Старая Сильвия; «Ниоба с дочерью», 1787 г., утрачена после 1941 года). Камерону пришлось потратить немало сил, чтобы убедить заказчицу убрать с галереи большие скульптурные группы. В 1791 году их перенесли в Цветной (Фрейлинский) садик. Среди скульптур была и Ниоба бронзовая с дочерью. Нишу в цокольном этаже Камероновой галереи украсила отливка ватиканской «Умирающей Клеопатры» (1787 г.). Если попытаться словами передать содержание программы скульптур, собранных на уровне первого этажа, — это будет мысль о трагичности человеческого существования, которое подвержено карающему вмешательству богов. В 1785 году на невысоком цоколе установили легкую ажурную ограду работы русских кузнецов, мастеров Сестрорецкого оруж..

Первый этаж Камероновой галереи состоял из среднего коридора с небольшими комнатами фрейлин по обеим сторонам, поэтому садик у галереи со стороны дворца называется Фрейлинским.

Таким же живописным, как Висячий садик, его проектировал Ч. Камерон. Его создал Джорж Буш, сын прославленного царскосельского садовника Иоганна Буша.

Садик представлял прекрасный уголок, благоухающий цветами. Здесь высажены деревья и цветущие кустарники: сирень, жасмин, барбарис, спирея и множество многолетних и однолетних, отличающихся красочностью цветов.

Садик расположен вдоль Камероновой галереи, у бокового фасада Агатовых комнат.Он невелик, очень поэтичен, в нем всегда высаживали много искусно подобранных душистых цветов. В отличие от Висячего сада он предназначался для уединенных прогулок.

Строительство Камероновой галереи завершилось в 1787 году. В том же году на ней были установлены большие скульптурные группы: здесь были размещены «Аполлон Бельведерский» (1780 г., ныне в Павловске, в Старой Сильвии) и группа Ниобид, гибнущих от его стрел («Сын Ниобы», 1786 г., Старая Сильвия; «Дочь Ниобы», 1787 г., Старая Сильвия; «Ниоба с дочерью», 1787 г., утрачена после 1941 года).

Камерону пришлось потратить немало сил, чтобы убедить заказчицу убрать с галереи большие скульптурные группы.

В 1791 году их перенесли в Цветной (Фрейлинский) садик. Среди скульптур была и Ниоба бронзовая с дочерью.

Нишу в цокольном этаже Камероновой галереи украсила отливка ватиканской «Умирающей Клеопатры» (1787 г.). Если попытаться словами передать содержание программы скульптур, собранных на уровне первого этажа, — это будет мысль о трагичности человеческого существования, которое подвержено карающему вмешательству богов.

В 1785 году на невысоком цоколе установили легкую ажурную ограду работы русских кузнецов, мастеров Сестрорецкого оружейного завода. Проект решетки для ограждения Фрейлинского садика предложил Камерон. С северной стороны в садик ведет невысокая лестница, а второй вход — с аллеи парка.

Детали решетки выполнялись на Сестрорецком оружейном заводе. В июне 1786 года группа мастеров приступила к установке решетки. В разное время эту работу выполняли талантливые русские мастера — кузнецы Егор Федотов, Иван Пулковский и Иван Михайлов, молотобойцы Яков Андреев, Иван Петровский, Матвей Иванов, Кузьма Данилин, Петр Никитин, Петр Юганов, Андрей Юрьев, Иван Петров, Матвей Юганов и Иван Андреев.

Работа завершилась в начале 1790-х годов. Решеткой на каменном фундаменте огородили с двух сторон прямоугольную площадку длиной 98 метров и шириной 36 метров. Сохранившаяся до наших дней решетка является единственным такого рода произведением, созданным Камероном. Звенья пятиметровой длины составлены из квадратных стержней с заостренными концами. Внизу они чередуются с «цветами» из листьев аканта, напоминающими цветок тюльпана. У основания «цветов» — розетки, или «репейки». Работа завершилась в начале 1790-х годов. Решеткой на каменном фундаменте огородили с двух сторон прямоугольную площадку длиной 98 метров и шириной 36 метров. Сохранившаяся до наших дней решетка является единственным такого рода произведением, созданным Камероном. Звенья пятиметровой длины составлены из квадратных стержней с заостренными концами. Внизу они чередуются с «цветами» из листьев аканта, напоминающими цветок тюльпана. У основания «цветов» — розетки, или «репейки».

Вместо общепринятых столбов между звеньями поставлены по три литых балясины с рельефными листьями аканта на утолщениях. «Цветы» этой решетки как бы перекликаются с деталями решетки Камероновой галереи: они различны по форме, но их единство прослеживается в рисунке акантового листа.

Кроме описанных были еще три звена решетки упрощенного варианта и одни ворота, расположенные у края сводов Висячего сада. Эта решетка и ворота не сохранились.

В числе деталей решетки, заказанных на Сестрорецком заводе, были изготовлены четыре фигуры орлов весом по 66 килограммов и четыре вазы весом по 46 килограммов. Фигуры орлов и вазы не сохранились, и местоположение их в ограде пока не установлено.

Новые Пудостские (Фрейлинские) ворота

В садик ведут так же монументальные Новые Пудостские (Фрейлинские) ворота, расположенные у Холодных бань. Они сооружены из пудостского камня по проекту В. П. Стасова в 1817 году.

Их композиция в виде двух устоев из четырех колонн, перекрытых антаблементом и увенчанных чугунными жертвенниками с орлами, поддерживающими кольцо, весьма оригинальна.

Дорические колонны из пудостского известняка, как и весь ордер, выполнены в тяжелых пропорциях (1:5,5). Пучки колонн фланкируют чугунные узорчатые ворота и благодаря своей монументальности превосходно увязаны с примыкающим высоким цоколем Холодных бань.

К осуществленному решению Стасов пришел не сразу. В марте 1817 года зодчий представил примерную смету на три варианта ворот: из пудоского известняка с цельными колоннами на гранитном цоколе, или с целыми колоннами из гранита и, наконец, выполненными из чугуна. Выбран был наиболее дешевый вариант—из известняка, и Стасову ассигновали необходимые деньги. Каменные работы выполнял каменотес Семен Копылов, который в этом же году выложил фундамент и для Чугунных ворот на улице Волконской. Декоративные жертвенники по рисунку зодчего были отлиты на Петербургском казенном чугунолитейном заводе. Все работы были произведены в течение лета 1817 года.

Створы ворот простого и строгого рисунка состоят из ряда копий, соединенных в верхней части венками. Между колоннами на массивных чугунных подставках были установлены стеклянные фонари.

Пудостские ворота

Ворота у Холодных бань вошли в число замечательных парковых сооружений Стасова. Следует обратить особое внимание на исключительную гармонию здесь чугунных и каменных элементов. Можно заключить, что пудостский известняк в сравнении с гранитом был выбран удачно, поскольку очертания форм получились мягче, чем это можно было сделать в граните.

Эту постройку Стасов спроектировал в один год со знаменитыми триумфальными воротами «Любезным моим сослуживцам», посвященными победе в Отечественной войне 1812 года. В их облике воплотилась тема подвига, совершенного русскими воинами во имя отечества. Композиционные приемы, использованные архитектором при создании обоих ворот, во многом схожи: одинаковое количество каннелированных дорических колонн без баз поддерживает тяжелый антаблемент, фриз которого декорирован триглифами. Во фризе ворот Цветного садика между триглифами размещены щиты с изображением воинских атрибутов. Такие же щиты украшают ограду ворот «Любезным моим сослуживцам».

В течение XIX столетия планировка Цветного садика многократно менялась в соответствии со вкусами того или иного владельца. Неизменной оставалась лишь старая камероновская ограда, существующая и в наше время.

В 1912 году Цветной садик назвали Фрейлинским, вероятно потому, что в Галерее жили фрейлины императрицы, которое преимущественно и пользовались садиком.

Среди архивных документов, находящихся в Музее-заповеднике «Царское Село», можно увидеть опись 1918 года, где в числе статуй и бюстов описаны четыре плиты с собачьего кладбища в «садике Александра I», которые утрачены во время последней войны.

В середине XIX века здесь был установлен гранитный бюст императора Александра I работы А.Теребенева (1850), благодаря которому садик получил свое новое название — Александровский садик.

В 1925 году в «Путеводителе по Детскому Селу» В.Курбатов этот садик называет «Собачий сад». В центре садика стояла скульптурная группа «Монито» — собака, играющая с щенком.

До 1918 года «Монито» находилась в Собственном садике, напротив Зубовского флигеля, где были апартаменты Александра II.

В наши дни в садике по-прежнему растут деревья и цветущие кустарники, поддерживается цветочный наряд, и этот уголок старинного сада, как и в былые времена, доставляет наслаждение посетителям парка.

Реставрация и воссоздание решетки Фрейлинского сада реставрационной компанией «Арт-Декор». Реставрация Арт-Декор выполнила комплексную реставрацию решетки Фрейлинского сада, в т.ч. ковку, литьё и частичное воссоздание элементов решетки.

Архитектор: Ч. Камерон;

садовник Джорж Буш

|

|

| 1794 |

Пандус

Пандус. Вид со стороны Висячего сада

Маска в виде головы Юноны на боковине арки

Маска в виде головы Меркурия на Закладном камне арки

Маска в виде головы Юпитера на закладном камне арки

Вид одной из секций (с головой Юпитера)

Капитель

..

| Пандус. Вид со стороны Висячего сада |

Маска в виде головы Юноны на боковине арки |

Маска в виде головы Меркурия на Закладном камне арки |

Маска в виде головы Юпитера на закладном камне арки |

|

|

|

|

| Вид одной из секций (с головой Юпитера) |

Капитель |

|

|

|

|

|

|

Архитектор: Ч. Камерон

|

Добавил: GradPetra

|

| 1796—1800 |

Павильон «Вечерний зал» (литера АЗ)

Недалеко от Собственного садика расположен павильон «Вечерний зал», строительство которого началось в 1796 году по проекту П. В. Неелова, но завершилось лишь через полтора десятилетия, уже по чертежу Л. Руски. Вечерний зал состоит из прямоугольного зала и двух небольших кабинетов. Центральный ризалит главного фасада Л. Руска украсил портиком из четырех ионических колонн, а по сторонам окон на невысоких пьедесталах поместил кариатид. В результате этих переделок павильон утратил первоначальный облик, задуманный П. В. Нееловым, предполагавшим украсить фасад «пальмами со стволами, сделанными из бревен, обитых жестью, с кронами», и приобрел черты позднего классицизма с характерным тяготением к широкой глади стен, оживленной скульптурой. Внутри стены большого зала были облицованы искусственным мрамором, утраченным в годы Великой Отечественной войны; их верхний ярус художник-декоратор Ф. А. Щербаков декорировал живописным фризом, изобразив на фоне паркового пейзажа оленей и амуров на колесницах. Фриз и частично сохранившаяся полихромная роспись плафона реставрирована после войны...

Недалеко от Собственного садика расположен павильон «Вечерний зал», строительство которого началось в 1796 году по проекту П. В. Неелова, но завершилось лишь через полтора десятилетия, уже по чертежу Л. Руски. Недалеко от Собственного садика расположен павильон «Вечерний зал», строительство которого началось в 1796 году по проекту П. В. Неелова, но завершилось лишь через полтора десятилетия, уже по чертежу Л. Руски.

Вечерний зал состоит из прямоугольного зала и двух небольших кабинетов. Центральный ризалит главного фасада Л. Руска украсил портиком из четырех ионических колонн, а по сторонам окон на невысоких пьедесталах поместил кариатид. В результате этих переделок павильон утратил первоначальный облик, задуманный П. В. Нееловым, предполагавшим украсить фасад «пальмами со стволами, сделанными из бревен, обитых жестью, с кронами», и приобрел черты позднего классицизма с характерным тяготением к широкой глади стен, оживленной скульптурой. Вечерний зал состоит из прямоугольного зала и двух небольших кабинетов. Центральный ризалит главного фасада Л. Руска украсил портиком из четырех ионических колонн, а по сторонам окон на невысоких пьедесталах поместил кариатид. В результате этих переделок павильон утратил первоначальный облик, задуманный П. В. Нееловым, предполагавшим украсить фасад «пальмами со стволами, сделанными из бревен, обитых жестью, с кронами», и приобрел черты позднего классицизма с характерным тяготением к широкой глади стен, оживленной скульптурой.

Внутри стены большого зала были облицованы искусственным мрамором, утраченным в годы Великой Отечественной войны; их верхний ярус художник-декоратор Ф. А. Щербаков декорировал живописным фризом, изобразив на фоне паркового пейзажа оленей и амуров на колесницах. Фриз и частично сохранившаяся полихромная роспись плафона реставрирована после войны.

Архитектор: П. Неелов

|

Добавил: GradPetra

|

|

Большая паромная (Гранитная) пристань

Скульптура «Дискобол», 1848, ск. И. Гамбургер (копия работы Мирона) Скульптура «Дискобол», 1848, ск. И. Гамбургер (копия работы Мирона)

|

Добавил: GradPetra

|

| 1809 |

Гранитная терраса («терраса Руска») со статуями

Скульптура «Фавн с козлёнком» (копия с античной статуи)

Скульптура «Римский оратор»

Скульптура «Венера Медицейская» (копия с античной статуи)

Скульптура «Девушка с сосудом» (копия с античной статуи)

Скульптура «Артемида» (копия с античной статуи)

Скульптура «Венера Медицейская» (копия с античной статуи

..

| Скульптура «Фавн с козлёнком» (копия с античной статуи) |

Скульптура «Римский оратор» |

Скульптура «Венера Медицейская» (копия с античной статуи) |

Скульптура «Девушка с сосудом» (копия с античной статуи) |

|

|

|

|

| Скульптура «Артемида» (копия с античной статуи) |

Скульптура «Венера Медицейская» (копия с античной статуи |

|

|

|

|

|

|

Архитекторы: И. Гамбургер, Л.И. Руска

|

Добавил: GradPetra

|

| 1817 |

Ворота «Любезным моим сослуживцам»

На юго-восточной окраине Екатерининского парка стоят монументальные чугунные ворота, сооруженные по проекту архитектора В. П. Стасова в 1817 году в честь победы России в Отечественной войне 1812 года. Помещенные на них слова – «Любезным моим сослуживцам» – принадлежат императору Александру I. Из трех вариантов проекта – из пудостского камня, гранита и чугуна – был утвержден последний. В.П. Стасов хотел украсить ворота статуями и группами трофеев, но этот замысел не был осуществлен. В облике величественного сооружения, состоящего из четырех пар чугунных колонн дорического ордера, которые поддерживают тяжелый антаблемент, сказалось тяготение архитектора классициста к суровым и мужественным, ясным и лаконичным формам. Колонны длиной в 5,7 метра отливались на чугунолитейном заводе в Петрозаводске и доставлялись водой в Санкт-Петербург, а затем по суше – в Царское Село. Антаблемент и крышу ворот изготовили на Санкт-Петербургском казенном чугунолитейном заводе. Общий вес памятника составил 100,6 тонн. Его сборку и установку произвели мастера петербургского завода; все работы заняли 92 дня и были завершены 17 августа 1817 года. В 1828 году к воротам под руководством А. Менеласа была пристроена чугунная решетка на невысоком гранитном цоколе, украшенная щитами, масками и мечами. Модели для отливки орнаментальных деталей ограды вырезал из дерева мастер-резчик К. Шейбе...

На юго-восточной окраине Екатерининского парка стоят монументальные чугунные ворота, сооруженные по проекту архитектора В. П. Стасова в 1817 году в честь победы России в Отечественной войне 1812 года. Помещенные на них слова – «Любезным моим сослуживцам» – принадлежат императору Александру I. На юго-восточной окраине Екатерининского парка стоят монументальные чугунные ворота, сооруженные по проекту архитектора В. П. Стасова в 1817 году в честь победы России в Отечественной войне 1812 года. Помещенные на них слова – «Любезным моим сослуживцам» – принадлежат императору Александру I.

Из трех вариантов проекта – из пудостского камня, гранита и чугуна – был утвержден последний. В.П. Стасов хотел украсить ворота статуями и группами трофеев, но этот замысел не был осуществлен. В облике величественного сооружения, состоящего из четырех пар чугунных колонн дорического ордера, которые поддерживают тяжелый антаблемент, сказалось тяготение архитектора классициста к суровым и мужественным, ясным и лаконичным формам.

Колонны длиной в 5,7 метра отливались на чугунолитейном заводе в Петрозаводске и доставлялись водой в Санкт-Петербург, а затем по суше – в Царское Село. Антаблемент и крышу ворот изготовили на Санкт-Петербургском казенном чугунолитейном заводе. Общий вес памятника составил 100,6 тонн. Его сборку и установку произвели мастера петербургского завода; все работы заняли 92 дня и были завершены 17 августа 1817 года.

В 1828 году к воротам под руководством А. Менеласа была пристроена чугунная решетка на невысоком гранитном цоколе, украшенная щитами, масками и мечами. Модели для отливки орнаментальных деталей ограды вырезал из дерева мастер-резчик К. Шейбе.

Архитектор: В.П. Стасов

|

|

| 1850-1852 |

Турецкая баня

| Турецкая баня, вид с берега Пруда |

Турецкая баня. Купола |

|

|

Архитектор: И.А. Монигетти

|

Добавил: GradPetra

|

| 1855-1865 |

Собственный садик

Висячий сад

Каменный фонтан (1866)арх. А.Ф. Видов, ск. Ф. Ботта

Собственный садик, общий вид

Висячий садик и Холодная баня

Статуя «Танцовщица»А. Канова (копия)

Копия Памятника Екатерине II

..

| Висячий сад |

Каменный фонтан (1866)

арх. А.Ф. Видов,

ск. Ф. Ботта |

Собственный садик, общий вид |

Висячий садик

и Холодная баня |

|

|

|

|

Статуя «Танцовщица»

А. Канова (копия) |

Копия Памятника

Екатерине II |

|

|

|

|

|

|

Архитекто: А.Ф. Видов

|

Добавил: GradPetra

|

|

Рыбный канал

Проложен по границе регулярного парка.

| Перспектива Рыбного канала на границе Регулярного парка |

Мостик через Рыбный канал, 1774-75, арх. Неелов В.И |

|

|

|

Добавил: GradPetra

|